10月20日,2016世界機器人大會在北京亦莊召開,大會邀請了全球近300位機器人領域知名專家及企業領袖,就機器人前沿科學研究、技術發展路線及戰略政策制定等問題進行交流和探討。

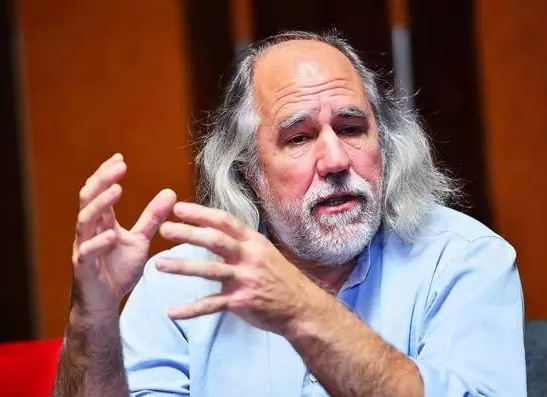

IBM院士、IBM Watson/M首席科學家,負責領導IBM認知計算的研究與開發的Grady Booch是此次大會的重量級嘉賓,DT君有幸與這位人工智能大師進行了深入交流。

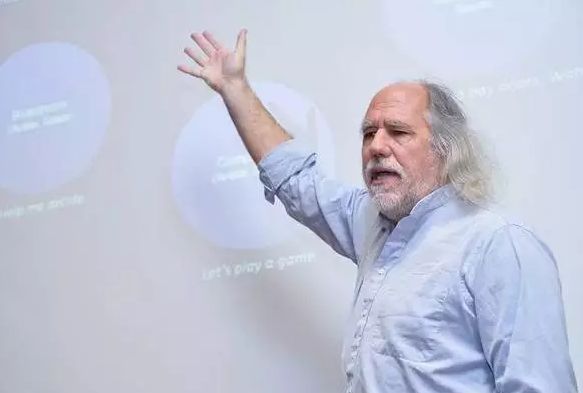

跨界科學家Grady Booch

Grady Booch曾開創了“面向對象的設計”方面的術語和相關實踐,并因此在軟件工程和軟件架構領域久負盛名。他是統一建模語言(UML)的聯合作者、敏捷聯盟的聯合創始人以及Hillside集團的聯合創始人。

此外,Grady Booch還出版過本著作和上百篇技術文章。同時,他還是“IEEE軟件”專欄的作家和計算機歷史博物館理事人之一。

除了任職于IBM外,他還是國際計算機學會(ACM)和電氣和電子工程師協會(IEEE)的一員,并獲得了英國電腦學會(British Computer Society)授予的Lovelace獎章,并為英國電腦協會提供圖靈講座。最近他被命為IEEE計算機先驅。

從人工智能到增強智能

Grady Booch在此次世界機器人大會上的演講主題為“可能性的藝術”,長發飄飄的Grady Booch的確與一般人印象中的科學家有很大不同,科學與藝術在他身上和諧共存。

前不久,《紐約時報》以“IBM花重金把未來押注在沃森上,能如愿嗎?”為題對IBM的人工智能策略進行了解讀。無疑,沃森(IBM Watson)是所有人關注的焦點。

GradyBooch認為,在認知計算的時代,IBM通過推出IBM Watson系統的確改變了世界。通常我們將IBM Watson系統稱為人工智能,但是Grady Booch認為應該引入一個新的概念:認知計算。他認為,認知計算系統比人工智能涵蓋的范圍要更廣。

“認知計算系統具有理解、推理、學習的能力,而且它是建立在大數據分析的專業和能力之上。另外,我們用“增強智能”來替代“人工智能”這個概念,這是因為我們可以讓認知計算變得非常個性化,但是認知計算不會取代人類,不會取代人類的專業能力,只會加強人類的認知能力。”Grady Booch如此解釋。

具象化認知,讓機器與智能結合

“具象化認知”是過去幾年Grady Booch一直在忙的一件事情。將IBM Watson系統具象化是指,給它眼睛、手、腳,使它具有推理能力,然后將其放在一個現實的世界當中。未來,我們不僅能夠把IBM Watson應用于機器人還可以應用于其他很多不同的方面。

IBM Watson可以有很多不同的具象化的形式,比如說把IBM Watson放在一個機器人當中,它可以成為希爾頓酒店的一個機器人禮賓員,也可以成為為NASA探索太空的機器人。

還可以把IBM Watson系統放在空間當中,它便成為了“在墻里面的IBM Watson”。可以將IBM Watson系統放在飛機上,手術室,養老院、航空器上……幾乎可以無處不在。

最后,想像一下把IBM Watson系統放在一個物體當中,比如放在一個殘疾人的輪椅上,那就是一個具有認知的椅子。所謂的認知的椅子,就是通過一些老人的行為,比如起身或者坐下的行為可以預測老年的一些疾病,如,帕金森綜合癥。如果有認知的椅子具有推理和學習能力,它可以預測這個老人什么時間會出現在什么地點,椅子便會自動的過去,協助老人行動。

對于近期之內IBM Watson系統將會在哪幾個領域最先嶄露頭角。Grady給出了自己的答案:“禮賓機器人、零售商店的銷售助理、老年人看護助理,這是目前我們認為機會比較大的領域。還有一個領域就是合作制造,可以讓機器人觀察人類的行為來學習。另外,機器人可以作為人類的伴侶,我們可以與機器人對話排解孤獨。我們也可以把它放在空間當中,如果有了IBM Watson系統,換幻燈片的指令、記錄會議記要以及翻譯工作都可以由機器人來完成。”

人工智能的未來

對于“如何看待人工智能的未來”GradyBooch提到了計算機科學和認知信息學領域的科學家艾倫·紐爾。GradyBooch說:“艾倫·紐爾先生是人工智能早期的貢獻者,他在50年代提出,計算會讓我們進入一個非常美妙的世界,那時計算的樣子會是存在于我們身邊熟悉的事物中,就像現在物聯網所做的事情,我們稱為‘IntimateComputing’。

我認為未來的世界,會有Intimate Computing,也需要不斷發展的認知計算技術。大家可以想象一下,到時候我們隨身攜帶的不是手機而是一種認知計算設備,通過它我們和世界不斷交互,無論在家里還是在車上。但這還需要更多更加強大的計算能力,而人工智能就是這樣一種技術。更好的自然語言的處理算法,更深層次的認知能力,將推動著這個未來的到來。IBM也正在努力中,這也是為什么‘具象化認知’對我們如此重要,因為“具象化認知”就是我剛描繪的一切的重中之重。”