關鍵詞解讀:從“機器人換人”到“人機協作”

未來我國制造業企業對一般勞動力的需求或許將以幾何數量級減少,而對精密設備的需求則呈萬億規模的爆發之勢。近年來,隨著勞動力成本的迅速提高,企業均意識到,勞動密集、附加值低的傳統生產方式和商業模式難以為繼,轉而寄望信息技術融合于各產業的先進制造業。

大家都知道,工業革命的標志之一,即設備呈現精密化。而現如今,美國等西方發達國家正在完成的第四次工業革命中,就包含著機器人代替人工的革命,使人類從那些繁重、重復、勞動強度大的生產活動中解脫出來。同時,大家也十分清楚,中國改革開放三十多年來,并沒有出現像西方發達國家那樣清晰的工業革命階段,我國一些地方推行的“機器換人”實則是工業革命的一個大動作,或許是新型制造業來臨前的前奏。

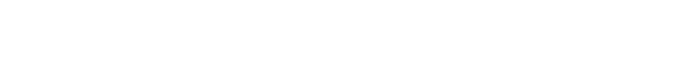

事實上,“機器換人”并不完全意味著大規模裁員,而是對勞動強度大、安全風險高、環境污染重、勞動用工多的崗位基本實現機器替代。替換將首先從簡單重復的工種切入。發展到2015年,我們發現更多的不是提“機器人換人”這個概念了,而是“人機協作”的倡導,這也是制造業產業回歸理性的一種表現,更是機器人企業走向成熟回歸理性的前奏。

機器人在1974年就已經進入工業生產領域,但40年過去了,機器人與工人依舊無法比肩工作。為了避免機器臂的重擊誤傷工人,人機世界被一張安全防護網分開了。如今,這一格局即將改變,人機協作型機器人開始出現。對于人機協作的意義,英國機器人技術研究公司Shadow Robots的里奇 沃克(Rich Walker)曾表示,“能夠安全地將機器人從 安全防護網 中移出、使其與人類合作是業界的一大巨變,這意味著你可以讓強大精細的機器人去幫助弱小但技術純熟的工人。”在ABB(中國)有限公司副總裁、ABB機器人部中國區負責人李剛看來,這是具有劃時代意義的,“一般說機器人有三代機型,第一代按照指令在工作的;第二代是YuMi一樣,是帶有傳感器的智能機器人,目前我們尚處在這個階段。第三代還沒有到,完全自主,可以像人一樣。”

協作型機器人案例展示